BASILICA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

Basilica della Madonna delle Grazie

Storia. Il culto della Madonna delle Grazie fu importato nella città di Benevento nel 570 da Sant’Artelaide, nipote di Narsete. La santa, morta sedicenne, era stata tumulata nella chiesa di San Luca, che fu poi ribattezzata a suo nome e per secoli fu molto venerata a Benevento, finché, a causa del terremoto del 1688 questa chiesa crollò. foto

Nel 1837 il Comune decise la costruzione della Chiesa della Madonna delle Grazie, quale ringraziamento per aver liberato la città dall’epidemia di colera del 1836-’37. Nel 1839 fu posta la prima pietra da monsignor Gioacchino Pecci, il futuro papa Leone XIII e venne consacrata nel 1901.

Struttura. La chiesa è di chiara ispirazione neoclassica con:

- La facciata caratterizzata da un pronao esastilo con architrave, coronato dalle statue dei sei santi di Benevento: Sant’Antonio, San Barbato, San Francesco, San Bartolomeo, San Gennaro e San Rocco;

- L’interno presenta una pianta a croce greca con cupola centrale.

| ORARIO | PREZZO |

Lunedì-Domenica:

| ingresso: gratuito. |

Cattedrale/Duomo

Storia. E’ una costruzione di matrice longobarda, consacrata nel 780 e intitolata a Sancta Maria de Episcopio. Nel corso dei secoli è stata, però, ripetutamente rimaneggiata per:

- ampliare il complesso dell’antica chiesa, oggi trasformata in cripta (XII e XVII sec.);

- riparare i danni subiti con i diversi terremoti susseguitisi (1456, 1688, 1702).

Infine, venne gravemente danneggiata dai bombardamenti angloamericani del 1943 e solo a partire dall’anno 1950 si avviò la ricostruzione, i cui lavori durarono un decennio a cui si aggiunse un ulteriore quinquennio per l’arredo.

Struttura. Nel momento in cui fu colpita, l’antica cattedrale beneventana presentava una facciata romanica e gli elementi superstiti sono stati restaurati e riutilizzati:

- la facciata che si sviluppa su due ordini suddivisi in sei arcate ed è realizzata in marmo bianco, di matrice pisana;

- la grande porta bronzea, la così detta Janua Major, composta da 72 formelle a bassorilievo, solo da qualche anno restaurata e rimessa in opera, in posizione arretrata rispetto all’originale collocazione;

- il campanile quadrato, caratterizzato da blocchi di pietra bianca, si sviluppa su due piani, separati da un cornicione sporgente. Molti elementi di spoglio romani sono incassati su tutta la sua superficie, tra cui spiccano una serie di rilievi funerariI, un leone gradiente di granito rosa, e soprattutto un cinghiale (secondo altri un maiale) stolato e cinto da una corona di alloro, pronto per il sacrificio, da cui è derivato lo stemma della città di Benevento;

- la pseudocripta che originariamente era una chiesa e, poi, in epoca successiva, venendosi a trovare al di sotto del livello dell’attuale Cattedrale, è stata trasformata in cripta. Essa consta di due navate allineate in senso trasversale rispetto all’abside.

| ORARIO | PREZZO |

Lunedì-Domenica:

| Ingresso: gratuito. |

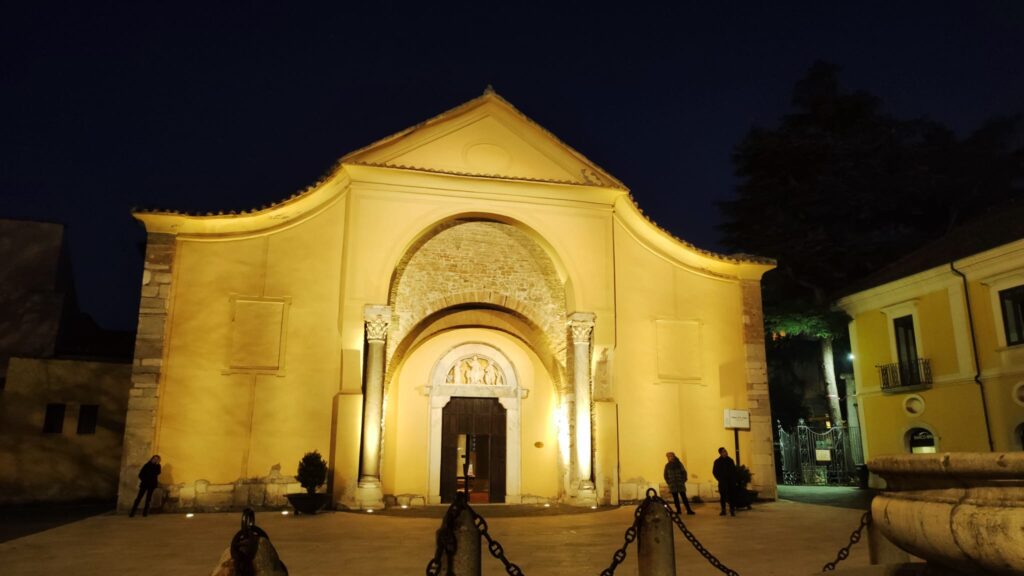

Chiesa di Santa Sofia

Storia. La chiesa, dichiarata patrimonio Unesco, è situata nel cuore di Benevento, lungo il corso principale. Venne costruita intorno al 760 da Arechi II, duca di Benevento, come cappella personale e santuario nazionale per la redenzione della propria anima e la salvezza del popolo longobardo. Venne dedicata a Santa Sofia (Santa Sapienza), a somiglianza della chiesa Haghia Sophia di Costantinopoli (Istanbul), fatta costruire dall’Imperatore Giustiniano.

Struttura.

La facciata è molto semplice con un timpano raccordato ai campi laterali con linee a leggera curvatura. La suddetta configurazione, di carattere barocca, venne assegnata all’edificio negli anni successivi al terremoto del 1688.

L’interno, pur se di dimensioni piuttosto modeste, ha una composizione architettonica di grande interesse. Lo schema a pianta centrale, probabilmente di influenza bizantina, presenta l’inserzione di uno schema stellare, raro esempio di architettura longobarda, nonché di tre conche absidali, che determinano un andamento irregolare del perimetro. La complessità dello spazio interno è esaltata dalla presenza di due ambulacri concentrici.

L’ambulacro interno è ritmato da sei colonne, che definiscono un esagono, collegate da archi sui quali si imposta la cupola, ora più alta di quella originaria perché ricostruita a seguito del terremoto del 1688. Le colonne, provenienti forse dall’antico tempio di Iside, riutilizzano capitelli d’età classica e, come basi, capitelli antichi rovesciati e modificati.

L’ambulacro esterno, di forma decagonale, è scandito da pilastri quadrangolari, realizzati con filari di blocchi in pietra calcarea alternati a filari di mattoni pieni, e sormontati da pulvini altomedievali.

La chiesa doveva essere completamente affrescata, come dimostrano i frammenti tuttora visibili, con particolare evidenza per gli affreschi delle absidi che rappresentano uno dei documenti più importanti della pittura longobarda in Italia meridionale. Oltre che nelle absidi, sono da notare i lacerti presenti su un pilastro (il primo a sinistra entrando in chiesa), alla base del tiburio (è il piede di un individuo) e negli spigoli delle pareti a stella.

| ORARIO | PREZZO |

Lunedì a Mercoledì:

| ingresso: gratuito. |

Giovedì a Domenica:

|

Basilica di San Bartolomeo

Posizione e origine del nome.La basilica di San Bartolomeo sorge lungo il centralissimo corso Garibaldi. La chiesa è intitolata a San Bartolomeo, patrono della città, e sotto all’altare maggiore ne sono conservate le reliquie in un’urna di porfido.

Storia. Il primo tempio cittadino dedicato a san Bartolomeo sorgeva vicino al Duomo di Benevento ed era un piccolo edificio votivo voluto dal principe longobardo Sicardo di Benevento per custodire le spoglie di San Bartolomeo, trasferite da Lipari a Benevento. Nel 1122 l’arcivescovo Landolfo fece erigere una nuova costruzione, più imponente e separata dalla cattedrale, nell’attuale piazza Orsini, tipicamente romanica ossia a pianta centrale con marmi policromi ed il pavimento cosmatesco, elementi riemersi dai recenti scavi archeologici.

La chiesa venne distrutta da sisma del 1688, poi ricostruita e nuovamente distrutta dal terremoto del 1702. Orsini, salito al pontificato con il nome di Benedetto XIII, nel 1726 fece ricostruire la chiesa attuale nel luogo che la ospita ancora attualmente.

Struttura. Essa presenta una facciata lineare a due ordini il cui ordine superiore timpanato è raccordato a quello inferiore con due volute, ornamento geometrico a forma di spirale. Ai lati della porta si possono notare due frammenti di rilievo romanico, unica testimonianza della basilica originale.

L’interno è a una sola navata coperta da volta a botte decorata a stucchi e due cappelle su ciascun lato, arricchite da numerose opere.

| ORARIO | PREZZO |

Lunedì-Sabato:

| Ingresso: gratuito. |

Domenica:

|

Lascia un commento