Il percorso si può sviluppare seguendo direttrici diverse:

- sulla base della posizione geografica;

- per grandi aree tematiche: Monumenti per periodi (Romano; Longobardo; dominazione pontificia); Mura e Porte; Ponti; Chiese; Giardini; Fossile del piccolo dinosauro.

Noi, per semplicità, abbiamo preferito procedere sulla base della posizione delle varie attrazioni e di seguito ho indicato uno schema di un possibile itinerario, suddiviso in due giorni.

PRIMO GIORNO

Il percorso parte dalle cinta muraria di Benevento in modo da comprendere la struttura urbanistica della città longobarda. Le mura sono in discreto stato di conservazione e, quindi, ne restano alcuni tratti consistenti tra cui la Torre del Santo Panaro e la Torre della Catena che si incontreranno lungo il percorso, pensato a partire da Port’Aurea, passando, poi, per Porta Somma, inglobata nella Rocca dei Rettori, e, infine, per Port’Arsa. Da qui, poi, per vicinanza, è preferibile visitare il monumento romano, (Ponte Leproso) nonché i resti archeologici del periodo romano (Teatro, Impianto Termale e Arco del Sacramento), che si trovano all’interno del Rione Triggio. Si esce poi dal quartiere per visitare la Cattedrale, il Ponte Vanvitelli nonché la Torre della Biffa. Infine, si conclude il percorso visitando la Basilica della Madonna delle Grazie.

- Cinta muraria della città:

- Port’Aurea o Arco di Traiano;

- Porta Somma (inglobata nella Rocca dei Rettori);

- Port’Arsa;

- Passando per la Torre del Santo Panaro e, poi, per Torre della Catena.

- Ponte Leproso;

- Rione Triggio;

- Teatro Romano;

- Arco del Sacramento;

- Terme;

- Cattedrale/Duomo;

- Ponte Vanvitelli;

- Torre Biffa;

- Basilica della Madonna delle Grazie.

1. Cinta muraria

La città è caratterizzata dal castrum, con una cinta muraria di forma quadrangolare i cui vertici erano segnati da otto porte: 1. Porta Somma; 2. Port’Aurea; 3. Porta Rettore; 4. Porta Gloriosa o Porta del Calore; 5. Porta San Lorenzo; 6. Port’Arsa o Portella delle calcare; 7. Porta Rufina; 8. Porta Foliarola.

Oggi sono sopravvissute solo:

Porta Aurea, che sfrutta il fornice dell’Arco di Traiano;

Porta Arsa, l’ingresso al rione Triggio, è detta anche Porta delle calcare» per la vicinanza alle antiche fornaci di calce.

Porta Somma, così chiamata perché era posta nel punto più alto della città. E’ stata inglobata nella Rocca dei Rettori.

La cinta muraria di Benevento, ancora in discreto stato di conservazione, costituisce un raro esempio di cinta urbana altomedievale. Ne rimangono oggi alcuni tratti consistenti:

Torre del Santo Panaro è posizionata sul lato settentrionale che costeggia viale dei Rettori ed è di forma circolare.

E’ così chiamata per l’inserimento alla base di un bassorilievo raffigurante un agronomo addetto alla misurazione delle granaglie.

Torre della Catena: avamposto difensivo che costeggia via Torre della Catena e delimita a sud il quartiere medievale del Triggio, proteggendolo da eventuali assalti provenienti dal ponte Leproso.

La presenza in basso di cinque bugne emisferiche che, poste su una linea orizzontale che separa le strutture superiori dalla base della torre, formano una catena che dà il nome al fortilizio;

2. Ponte Leproso

Storia. Il ponte romano fu edificato a cavallo del fiume Sabato, probabilmente nel III secolo a.c., dal politico e letterato romano Appio Claudio Cieco, facente parte dell’antica e nobile gens Claudia. Il ponte sostituì quello precedentemente realizzato dai Sanniti, di cui venne probabilmente riutilizzato il materiale e venne posizionato in prosecuzione della via Appia, strada di collegamento con il porto di Brindisi e, quindi, con l’Oriente. L’antico nome era Ponte Marmoreo (Lapideo nei documenti), in quanto rivestito in travertino e detto nome è attestato per la prima volta nel 1071.

Origine del nome. Il nome “Leproso” fu dato in epoca medievale, probabilmente per l’esistenza nella zona di un lazzaretto (ospedale dei lebbrosi), ma non esiste documento che citi questo lebbrosario. Durante il XIX secolo il nome del ponte venne ancora cambiato in ponte di San Cosimo, dal nome di una chiesa che sorge nelle vicinanze, per il vezzo di tramutare gli antichi nomi in nomi di santi. L’ardita ed imponente opera, era originariamente a cinque arcate in opus quadratum (opera quadrata), di cui rimane solo uno dei piloni. Infatti, il ponte fu distrutto dai Goti di Totila nel VI secolo, durante il saccheggio di Benevento e successivamente ricostruito. Nei secoli fu altre volte rimaneggiato e dopo il terremoto del 1702, la ricostruzione dell’ingegnere Giovan Battista Nauclerio ridusse le arcate da cinque a quattro.

La leggenda racconta che sul ponte di notte ci sia una vecchietta che chiede, quale pedaggio per il passaggio, l’offerta di un oggetto qualsiasi. Nel caso di mancato pagamento, la vecchietta inizia a picchiare gli sfortunati passanti.

Recentemente il ponte è stato chiuso al traffico veicolare e, quindi, si percorre liberamente a piedi.

3. Rione Triggio

Origine del nome e posizione. Il rione Triggio, dal latino “Trivium”, letteralmente trivio, ossia incrocio di tre strade è il quartiere compreso tra le mura longobarde di via Torre della Catena (che si aprono nella Port’Arsa), Piazza Cardinale Pacca (o Piazza Santa Maria) e il Duomo, con accesso tramite l’Arco del Sacramento. Il quartiere era il cuore della cosiddetta città nuova longobarda, chiamata nuova rispetto a quella precedentemente esistita in epoca romana nello stesso posto.

Origini romane. Segni dell’esistenza della città romana precedente al centro longobardo sono:

1. i ritrovamenti archeologici, tra cui i ruderi delle antiche terme, il teatro, Port’Arsa che consente l’accesso al rione, e l’Arco del Sacramento;

2. i resti di colonne e sculture romane incastonate nelle pareti delle case, a testimonianza del lavoro di ristrutturazione e riqualificazione per mano dei longobardi.

Struttura. Il Triggio conserva ancora il carattere medievale con palazzi d’epoca in pietra affacciantisi su strette strade intricate e lastricate sempre in pietra.

Leggende. Molte leggende sono nate e sopravvivono all’interno di questo antico quartiere tra cui quella del Mazzamauriello e della Zoccolara.

4. Teatro romano

Storia. Il teatro sorgeva nelle vicinanze del cardo maximus, nel settore sud-occidentale della città, dove oggi sorge il longobardo Rione Triggio.

Fu inaugurato intorno al 125-128 d.C., dall’imperatore Adriano, in onore del quale è stata realizzata un’epigrafe dedicatoria, visibile nei pressi del frontescena. Esso è stato probabilmente realizzato sulle macerie di una struttura preesistente, sepolta da un alluvione avvenuto nel I sec. d.C., come fanno pensare i resti di strutture emerse sotto di esso.

Struttura. Realizzato in opera cementizia con paramenti in blocchi di pietra calcarea e in laterizio, è uno dei teatri antichi meglio conservati. All’esterno, 25 arcate su tre ordini, tuscanico, ionico e corinzio, di cui oggi è stato conservato solo quello inferiore, davano accesso alla zona interna, attraverso scale e corridoi. Il viale d’ingresso era decorato con delle grandi maschere, simili a quelle usate dai teatranti dell’epoca. La cavea semicircolare, con il suo diametro di 90 m, che in origine poteva contenere fino a quindicimila persone, è collegata alla scena tramite tre porte monumentali che davano accesso all’orchestra.

| ORARIO | PREZZO |

1 Novembre – 15 Marzo: Lunedì – Domenica:

| Ordinario (€5,00) per:

|

16 Marzo – 31 Ottobre: Lunedì – Domenica:

| Ridotto (€2,00) per:

|

Gratuito per:

|

5. Arco del Sacramento

Storia. L’Arco del Sacramento, di costruzione romana, e databile tra la fine del I sec. e l’inizio del II sec. costituiva l’ingresso all’area del Foro per chi proveniva dal quartiere del Teatro, nella parte meridionale della città.

Struttura. L’arco è sostenuto da due pilastri in opus latericium poggianti su stilobati in opus quadratum.La facciata attualmente in mattoni a facciavista, era anticamente rivestita in marmo, che oggi è assente, a parte lacerti sullo stilobate. Esso, inoltre, presenta due nicchie disposte simmetricamente rispetto all’ingresso, con statue originariamente ivi alloggiate ed oggi mancanti.

L’Arco del Sacramento si visita liberamente.

6. Terme

Prima di imbattersi nell’Arco del Sacramento, si incontra l’area archeologica di un antico complesso termale romano visitabile liberamente attraverso passerelle metalliche.

Il complesso termale si visita liberamente.

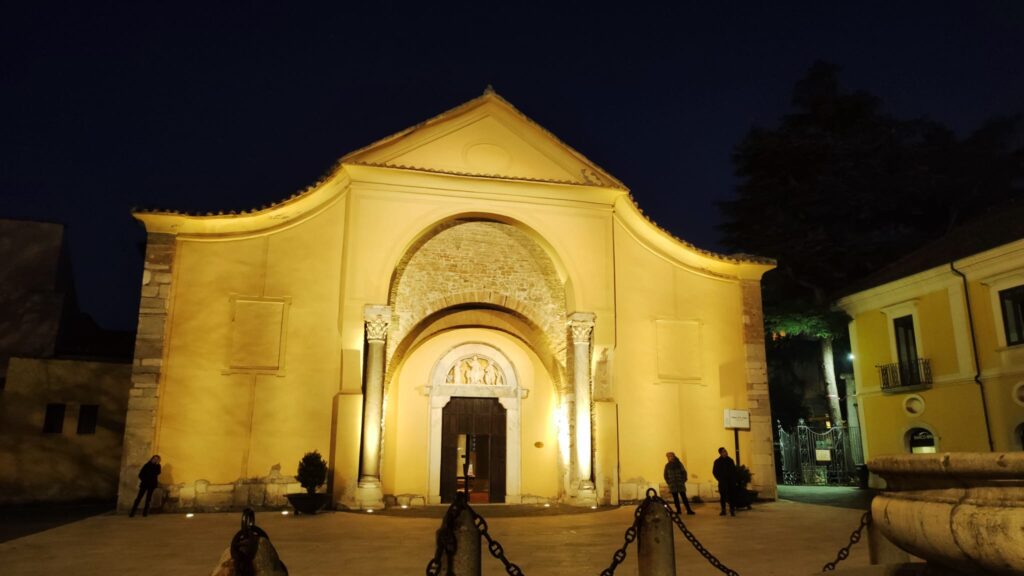

7. Cattedrale/Duomo

Storia. E’ una costruzione di matrice longobarda, consacrata nel 780 e intitolata a Sancta Maria de Episcopio. Nel corso dei secoli è stata, però, ripetutamente rimaneggiata per:

- ampliare il complesso dell’antica chiesa, oggi trasformata in cripta (XII e XVII sec.);

- riparare i danni subiti con i diversi terremoti susseguitisi (1456, 1688, 1702).

Infine, venne gravemente danneggiata dai bombardamenti angloamericani del 1943 e solo a partire dall’anno 1950 si avviò la ricostruzione, i cui lavori durarono un decennio a cui si aggiunse un ulteriore quinquennio per l’arredo.

Struttura. Nel momento in cui fu colpita, l’antica cattedrale beneventana presentava una facciata romanica e gli elementi superstiti sono stati restaurati e riutilizzati:

- la facciata che si sviluppa su due ordini suddivisi in sei arcate ed è realizzata in marmo bianco, di matrice pisana;

- la grande porta bronzea, la così detta Janua Major, composta da 72 formelle a bassorilievo, solo da qualche anno restaurata e rimessa in opera, in posizione arretrata rispetto all’originale collocazione;

- il campanile quadrato, caratterizzato da blocchi di pietra bianca, si sviluppa su due piani, separati da un cornicione sporgente. Molti elementi di spoglio romani sono incassati su tutta la sua superficie, tra cui spiccano una serie di rilievi funerariI, un leone gradiente di granito rosa, e soprattutto un cinghiale (secondo altri un maiale) stolato e cinto da una corona di alloro, pronto per il sacrificio, da cui è derivato lo stemma della città di Benevento;

- la pseudocripta che originariamente era una chiesa e, poi, in epoca successiva, venendosi a trovare al di sotto del livello dell’attuale Cattedrale, è stata trasformata in cripta. Essa consta di due navate allineate in senso trasversale rispetto all’abside.

| ORARIO | PREZZO |

Lunedì-Domenica:

| Ingresso: gratuito |

8. Ponte Vanvitelli

Posizione. Il ponte che attraversa il fiume Calore collega la parte bassa della città, rione Ferrovia, con il centro storico.

Origine del nome e storia. L’originario ponte aveva sei luci ed essendo stato ricostruito dal famoso architetto Luigi Vanvitelli, nel 1767, venne chiamato anche Ponte Vanvitelli. Fu, poi, quasi completamente distrutto dai devastanti bombardamenti americani del 1943 nonché travolto dall’alluvione del 1949. Venne, infine, ricostruito nel 1960, l’anno che ha segnato la rinascita della città, con una struttura caratterizzata da tre poderose arcate.

Il Ponte Vanvitelli si percorre liberamente sia a piedi sia con le auto.

9. Torre Biffa

Storia. Anticamente la torre Biffa era una delle torri di guardia dell’antica cinta muraria di Benevento, risalente all’incirca al XV° secolo e situata sulle sponde del fiume Calore. Successivamente è stata inglobata nel giardino del vicino Palazzo Pedicini Ielardi, e fu adattata a Piccionaia. Durante la seconda guerra mondiale, scampó al bombardamento dagli alleati che tentarono, invano, di distruggere il vicino Ponte Vanvitelli. Nel dopoguerra, essendo stati distrutti gran parte dei palazzi che si trovavano sulle sponde del fiume, si pensò di realizzare una strada, via Posillipo, che isolò la torre dall’antico complesso dal giardino del palazzo Pedicini Ielardi.

Il Comune di Benevento, neo proprietario della Torre restaurò il tetto, ma dagli anni cinquanta nessun altro intervento è stato compiuto.

Visitabile solo dall’esterno.

10. Basilica della Madonna delle Grazie

Storia. Il culto della Madonna delle Grazie fu importato nella città di Benevento nel 570 da Sant’Artelaide, nipote di Narsete. La santa, morta sedicenne, era stata tumulata nella chiesa di San Luca, che fu poi ribattezzata a suo nome e per secoli fu molto venerata a Benevento, finché, a causa del terremoto del 1688 questa chiesa crollò. foto

Nel 1837 il Comune decise la costruzione della Chiesa della Madonna delle Grazie, quale ringraziamento per aver liberato la città dall’epidemia di colera del 1836-’37. Nel 1839 fu posta la prima pietra da monsignor Gioacchino Pecci, il futuro papa Leone XIII e venne consacrata nel 1901.

Struttura. La chiesa è di chiara ispirazione neoclassica con:

- La facciata caratterizzata da un pronao esastilo con architrave, coronato dalle statue dei sei santi di Benevento: Sant’Antonio, San Barbato, San Francesco, San Bartolomeo, San Gennaro e San Rocco;

- L’interno presenta una pianta a croce greca con cupola centrale.

| ORARIO | PREZZO |

Lunedì-Domenica:

| ingresso: gratuito |

SECONDO GIORNO

Il secondo giorno la partenza avviene dal centro di Benevento, lungo il corso principale, dove è ubicato il Palazzo Paolo V, con annesso il museo delle Streghe e l’antistante obelisco egizio in granito rosso. Procedendo lungo il corso si incontreranno, poi, le Chiese di San Bartolomeo e di Santa Sofia, nonché il polo museale del Sannio che si può visitare con un biglietto cumulativo nonostante i vari edifici siano disseminati sul territorio, in zone facilmente raggiungibili a piedi. Infine, nel pomeriggio si prevede una visita agli spazi verdi in cui sostare e ritrovare refrigerio e, poi, procedendo si arriverà presso la Soprintendenza Archeologica per ammirare il piccolo dinosauro “Ciro”, per completare con una passeggiata sul ponte Pagliuca.

- Palazzo Paolo V;

- Janua, il Museo delle Streghe;

- Basilica di San Bartolomeo;

- Chiesa di Santa Sofia;

- Polo museale del Sannio, costituito da:

- Monastero benedettino con Chiostro di Santa Sofia e Palazzo Casiello;

- Arcos;

- Sant’IIario a Port’Aurea.

- Hortus Conclusus;

- Villa Comunale;

- Scipionyx Samniticus, detto ‘Ciro’ presso la Soprintendenza Archeologica;

- Ponte Pagliuca.

1. Palazzo Paolo V

Storia. Iniziato verso la fine del XVI secolo sotto il pontificato di Paolo V da cui prende il nome, veniva anche chiamato Palazzo di Città (Palatium Civitatis) e successivamente fu denominato Palazzo Magistrale dal nome della strada principale della città Via Magistrale, attuale corso Garibaldi, all’epoca ancora entro le mura longobarde

Fu restaurato a partire dal 1896, divenendo nel Novecento sede del principale cinema della città, il Cine Vittoria, fino al 1995 circa.

Successivamente il palazzo fu sottoposto a restauro. I lavori, iniziati alla fine del XX secolo, sono terminati nei primi anni duemila.

Funzione. Attualmente ospita spazi adibiti al coworking, un caffè letterario ed aree espositive per mostre, convegni, eventi musicali e culturali.

Al suo interno sono presenti stele, statue, pitture murali e decorazioni e sulla piazza antistante svetta l’obelisco egizio, in granito rosso e con geroglifici, eretto nell’88 d.C., sotto il dominio dell’imperatore Domiziano. Inoltre, nel cortile vi sono numerose lapidi che commemorano figure ed eventi importanti della città. foto

All’interno di alcune sale al piano terra è collocato il Museo delle Streghe.

Il palazzo si può visitare solo in occasione di eventi e mostre.

2. Janua: il Museo delle Streghe

Unguento, unguento

Portami al Noce di Benevento

Supra acqua et supra vent

Et supre ad omne malo tempo

E’ la formula magica che la strega recita prima di prendere il volo

e recarsi al Sabba, per effettuare un rituale consistente in una danza sfrenata in cui è presente Lucifero in persona sotto sembianze di un caprone ed un nutrito consesso di demoni.

Il Sabba, il luogo di ritrovo delle streghe, era collocato sotto un immenso noce, lungo le sponde di un fiume, dove si recavano nelle notti di luna piena.

Quindi, la conformazione geografica di Benevento, che sorge alla confluenza dei fiumi Calore e Sabato, il suo paesaggio collinare ricco di boschi e grotte, nonché la presenza di alberi di noci, nell’immaginario collettivo fece eleggere la città quale privilegiato luogo di incontro di streghe e Janare.

Le streghe, nel contesto di Benevento, sono state spesso considerate come donne dotate di poteri magici, in grado di lanciare incantesimi, praticare la divinazione e interagire con il mondo del soprannaturale.

Le Janare, invece, sono creature leggendarie, spesso rappresentate come donne con ali di pipistrello, in grado di volare e tormentare le persone durante la notte. Il nome potrebbe derivare da Dianara, ossia «sacerdotessa di Diana», dea romana della Luna oppure dal latino ianua, ossia «porta» perché era proprio davanti alla porta, che, secondo la tradizione, era necessario collocare una scopa, oppure un sacchetto con grani di sale per non far avvicinare la Janara: la strega, infatti,costretta a contare i fili della scopa, o i grani di sale, avrebbe indugiato fino al sorgere del sole, la cui luce pare fosse sua mortale nemica. Secondo la tradizione, per poterla acciuffare, bisognava afferrarla per i capelli, il suo punto debole e se si riusciva a catturare la Janara, ella, in cambio della libertà, avrebbe offerto la protezione delle Janare sulla famiglia per sette generazioni.

Funzione del museo. l racconto di questo mondo simbolico, misterioso e magico, avviene all’interno di “ Janua – Il Museo delle Streghe di Benevento”, una mostra che è allocata presso alcune delle sale poste al piano terra di “Palazzo Paolo V” che si sviluppa attraverso racconti, testimonianze, documenti e rituali antichi e moderni

| ORARIO | PREZZO |

Ottobre-Maggio: Mercoledì-Domenica:

| Intero: €4 |

Giugno-Settembre: Mercoledì-Domenica:

| Ridotto: €2 per:

|

Gratuito per:

|

3. Basilica di San Bartolomeo

Posizione e origine del nome.La basilica di San Bartolomeo sorge lungo il centralissimo corso Garibaldi. La chiesa è intitolata a San Bartolomeo, patrono della città, e sotto all’altare maggiore ne sono conservate le reliquie in un’urna di porfido.

Storia. Il primo tempio cittadino dedicato a san Bartolomeo sorgeva vicino al Duomo di Benevento ed era un piccolo edificio votivo voluto dal principe longobardo Sicardo di Benevento per custodire le spoglie di San Bartolomeo, trasferite da Lipari a Benevento. Nel 1122 l’arcivescovo Landolfo fece erigere una nuova costruzione, più imponente e separata dalla cattedrale, nell’attuale piazza Orsini, tipicamente romanica ossia a pianta centrale con marmi policromi ed il pavimento cosmatesco, elementi riemersi dai recenti scavi archeologici.

La chiesa venne distrutta da sisma del 1688, poi ricostruita e nuovamente distrutta dal terremoto del 1702. Orsini, salito al pontificato con il nome di Benedetto XIII, nel 1726 fece ricostruire la chiesa attuale nel luogo che la ospita ancora attualmente.

Struttura. Essa presenta una facciata lineare a due ordini il cui ordine superiore timpanato è raccordato a quello inferiore con due volute, ornamento geometrico a forma di spirale. Ai lati della porta si possono notare due frammenti di rilievo romanico, unica testimonianza della basilica originale.

L’interno è a una sola navata coperta da volta a botte decorata a stucchi e due cappelle su ciascun lato, arricchite da numerose opere.

| ORARIO | PREZZO |

Lunedì-Sabato:

| Ingresso: gratuito |

Domenica:

|

4. Chiesa di Santa Sofia

Storia. La chiesa, dichiarata patrimonio Unesco, è situata nel cuore di Benevento, lungo il corso principale. Venne costruita intorno al 760 da Arechi II, duca di Benevento, come cappella personale e santuario nazionale per la redenzione della propria anima e la salvezza del popolo longobardo. Venne dedicata a Santa Sofia (Santa Sapienza), a somiglianza della chiesa Haghia Sophia di Costantinopoli (Istanbul), fatta costruire dall’Imperatore Giustiniano.

Struttura. La facciata è molto semplice con un timpano raccordato ai campi laterali con linee a leggera curvatura. La suddetta configurazione, di carattere barocca, venne assegnata all’edificio negli anni successivi al terremoto del 1688.

L’interno, pur se di dimensioni piuttosto modeste, ha una composizione architettonica di grande interesse. Lo schema a pianta centrale, probabilmente di influenza bizantina, presenta l’inserzione di uno schema stellare, raro esempio di architettura longobarda, nonché di tre conche absidali, che determinano un andamento irregolare del perimetro. La complessità dello spazio interno è esaltata dalla presenza di due ambulacri concentrici.

L’ambulacro interno è ritmato da sei colonne, che definiscono un esagono, collegate da archi sui quali si imposta la cupola, ora più alta di quella originaria perché ricostruita a seguito del terremoto del 1688. Le colonne, provenienti forse dall’antico tempio di Iside, riutilizzano capitelli d’età classica e, come basi, capitelli antichi rovesciati e modificati.

L’ambulacro esterno, di forma decagonale, è scandito da pilastri quadrangolari, realizzati con filari di blocchi in pietra calcarea alternati a filari di mattoni pieni, e sormontati da pulvini altomedievali.

La chiesa doveva essere completamente affrescata, come dimostrano i frammenti tuttora visibili, con particolare evidenza per gli affreschi delle absidi che rappresentano uno dei documenti più importanti della pittura longobarda in Italia meridionale. Oltre che nelle absidi, sono da notare i lacerti presenti su un pilastro (il primo a sinistra entrando in chiesa), alla base del tiburio (è il piede di un individuo) e negli spigoli delle pareti a stella.

| ORARIO | PREZZO |

Lunedì a Mercoledì:

| ingresso: gratuito |

Giovedì a Domenica:

|

5. Polo museale del Sannio

è costituito da diverse strutture:

a. Monastero benedettino con Chiostro di Santa Sofia e Palazzo Casiello;

b. Arcos;

c. Sant’Ilario a Port’Aurea.

I biglietti possono essere acquistati per i singoli complessi o per l’intero polo museale del Sannio. Il biglietto cumulativo, chiamato UNICO, è valido 2 giorni.

I criteri per la riduzione e la gratuità sono valide per l’intero polo nonché per i singoli complessi.

| PREZZO BIGLIETTO UNICO |

| Intero: €6,00 |

Ridotto €4,00 per:

|

Gratuito per:

|

5a Monastero benedettino con Chiostro di Santa Sofia e Palazzo Casiello

Storia. Il Duca di Benevento, Arechi II, successivamente alla costruzione della chiesa di Santa Sofia, vi annesse anche un cenobio femminile affidandolo alla sorella, la badessa Gariperga. Inizialmente dipendente dall’Abbazia di Montecassino, divenne, poi, monastero maschile, emancipandosi dal controllo cassinese. Gravemente danneggiato dal terremoto del 986, venne ricostruito nel XII secolo e divenne uno dei monasteri più importanti d’Italia. A partire dal 1595, i benedettini abbandonarono il monastero che subì, poi, gravi danni con il terremoto del giugno 1688 e del marzo 1702. Infatti, crollarono le aggiunte fatte nel periodo medievale e la cupola primitiva.

Funzione. Oggi, ospita la sede del Museo del Sannio che offre un panorama completo della civiltà del Sannio, con testimonianze sannitiche, ma anche preistoriche, greche, romane, per passare poi a quelle medievali, moderne e contemporanee.

Struttura del chiostro di Santa Sofia, parte del Monastero.

Il chiostro, posto all’inizio del percorso museale, è un raro esempio di arte medievale, a pianta quadrata, con una trifora e quindici quadrifore, con 47 colonne in granito, calcare o alabastro, di cui risulta di particolare interesse la colonna ofitica (colonna annodata), elemento architettonico dell’arte romanica. Le colonne sono sormontate da un capitello ed un pulvino ed i pulvini raffigurano particolari simbologie, tra cui la contrapposizione del bene e del male, il susseguirsi delle stagioni e le varie epoche storiche.

L’antico Palazzo Casiello era un tempo dimora dell’abate di Santa Sofia ed, a partire dal 2011, è stato acquistato dalla Provincia, per diventare il naturale ed ideale contenitore per l’esposizione di opere del XX secolo (settore contemporaneo).

All’interno del Palazzo in posizione sopraelevata e affacciantesi sulla Piazza Santa Sofia, si trova il giardino pensile del Mago, che contiene le opere bronzee di Riccardo Dalisi, artista, designer ed architetto di fama internazionale.

| ORARIO | PREZZO Museo del Sannio + Chiostro di Santa Sofia | PREZZO Chiostro di Santa Sofia |

Martedì – Domenica:

| Intero: €4 | Intero: €2 |

| Lunedì: chiuso | Ridotto: €2 | Ridotto: €1 |

ⓘ La riduzioni e le gratuità sono valide per le stesse categorie dell’intero polo museale.

5b. Arcos (ovvero Arte Contemporanea Sannio)

Posizione. Il museo Arcos, inaugurato nel giugno del 2005 con la finalità di promuovere l’arte nel territorio del Sannio, si sviluppa nei sotterranei dell’ottocentesco Palazzo della Prefettura, recuperati con destinazione espositiva.

Funzione. All’interno del museo sono esposte:

- mostre temporanee di artisti italiani e stranieri contemporanei, con un’attenzione particolare verso la produzione campana;

- reperti archeologici provenienti dal tempio beneventano dedicato ad Iside e costruito dall’imperatore Domiziano tra l’88 e l’89 d.C., con materiali provenienti dall’Egitto. Ancora oggi non si è riusciti ad identificare il luogo dov’era situato il tempio, ma si sa che era attivo fino all’editto di Costantino (313 d.C.) e all’editto di Tessalonica (380 d.C.).

L’identificazione del luogo dove era allocato l’Iseo non è stato possibile non solo perché i ritrovamenti non sono avvenuti contemporaneamente, ma anche perché non erano concentrati in un unico luogo, bensì sparpagliati nell’intera città. La quantità e qualità dei reperti ritrovati consente, però, di affermare che esso fu uno dei più importanti luoghi di culto egizio del Mezzogiorno. Quindi, anche se il numero dei reperti è molto inferiore rispetto al museo Archeologico di Napoli o al museo Egizio di Torino, Arcos, rispetto a questi, vanta il maggior numero di manufatti egizi originali trovati in loco.

| ORARIO | PREZZO |

Martedì – Venerdì:

| Intero: €2 |

Sabato e Domenica:

| Ridotto: €1 |

| Lunedì: chiuso |

ⓘ La riduzioni e le gratuità sono valide per le stesse categorie dell’intero polo museale.

5c. Museo di Sant’Ilario a Porta Aurea

Posizione. Il museo di Sant’Ilario a Port’Aurea, situato vicino all’Arco di Traiano, è ubicato in quella che fu la Chiesa di Sant’Ilario a Port’Aurea che si trovava lungo un tratto della via Traiana.

Origine del nome: il nome della chiesa deriva dalla vicinanza all’Arco Traiano che nel Medioevo venne inserito nella cinta muraria e da allora venne chiamato Port’Aurea.

Storia. L’ex chiesa, è presumibilmente di origine longobarda (VI-VII secolo), costruita su rovine precedenti e ad essa venne, poi, annesso un monastero. Alla fine del XVII secolo fu sconsacrata e trasformata in casa colonica, subendo riparazioni e modifiche nel tempo che la resero irriconoscibile. Solo nel 1920 in quella casa venne individuata la chiesa di Sant’Ilario. I primi interventi di riqualificazione furono eseguiti nel 1952 e sono proseguiti fino al 1981, con il consolidamento della struttura ed il ripristino dell’ingresso originario nonché del tetto del tiburio più basso. Acquistata dalla Provincia, è stata ulteriormente restaurata ed i lavori si sono conclusi nel 2003.

Funzione. Il Museo, inaugurato nel 2004, consta della visita dellìambiente rettangolare della Chiesa con visione di un video multimediale che racconta le imprese militari dell’imperatore Traiano attraverso la proiezione e narrazione delle immagini delle sculture in altorilievo allocate sull’Arco che porta il suo nome.

Struttura della chiesa. La chiesa ha una semplice pianta rettangolare a cui si aggiunge un abside semicircolare su uno dei lati corti. Sull’edificio si elevano due torrette di diversa altezza, con tetto in tegole, sotto le quali si trovano due cupole visibili dall’interno. Vi sono due entrate, una sulla parete corta che guarda verso l’Arco di Traiano e l’altra aperta nell’abside. L’interno, attualmente spoglio, non presenta il solaio intermedio per consentire la visione delle strutture sottostanti la costruzione e tramite una passerella metallica si percorre la navata della chiesa, passando da una porta all’altra.

| ORARIO | PREZZO |

Tutti i giorni:

| Intero: €2 |

| Ridotto: €1 |

ⓘ La riduzioni e le gratuità sono valide per le stesse categorie dell’intero polo museale.

6. Hortus Conclusus

Origine del nome. L’Hortus Conclusus, “giardino recintato”, è la forma tipica di giardino medievale connesso a monasteri e conventi, circondato da alte mura, con una fontana al centro (simbolo di Cristo e fonte della vita), dove i monaci coltivavano piante per scopi alimentari e medicinali.

Storia. A Benevento in uno degli orti del Convento di San Domenico, messo a disposizione della città, l’artista Domenico Paladino, nel 1992 ha realizzato un’installazione artistica insieme all’architetto Roberto Serino, all’architetto Pasquale Palmieri e al lighting designer Filippo Cannata.

Funzione. L’Hortus Conclusus, era per i padri Domenicani un luogo segreto e protetto, dove potersi isolare dal mondo e avvicinarsi a Dio tramite la meditazione; Mimmo Paladino, beneventano d’adozione e maestro della Transavanguardia Internazionale, ponendosi in connessione con l’originario significato dello spazio, promuove con il suo progetto, l’idea di un luogo di pace ed armonia dove ritirarsi per trovare conforto dalla continua lotta che l’uomo vive nel mondo concreto. Lo spazio è intriso di elementi che si rifanno al mito, e alla storia sannitica e longobarda di Benevento, è un “percorso della memoria”, volto a riscoprire il proprio passato e, quindi, se stessi.

| ORARIO | PREZZO |

| Lunedì: chiuso; | |

Martedì – Sabato:

| ingresso: gratuito. |

Domenica e festivi:

|

7. Villa Comunale

Posizione. La Villa Comunale è un’oasi verde all’interno della città e si trova lungo Viale Atlantici, a pochi metri dalla Rocca dei Rettori.

Storia. Realizzata fra il 1875 e il 1880 su progetto di Alfredo Dehnardt, all’epoca direttore dell’Orto Botanico di Napoli, è una villa dalle linee sinuose che seguono la conformazione naturale del luogo, sullo stile dei giardini all’inglese.

| ORARIO | PREZZO |

| Apertura: tutti i giorni: Domenica e festivi:

| ingresso: gratuito. |

| Chiusura: Domenica e festivi:

|

8. Scipionyx Samniticus, detto ‘Ciro’

Posizione. All’interno della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Benevento e Caserta, nell’ex convento di San Felice su Viale Atlantici, è custodito in una lastra di calcare, il fossile, poerfettamente conservato, di un giovane esemplare di Scipionyx Samniticus, un genere di dinosauro vivente in Italia nel Cretaceo inferiore, circa 113 milioni di anni fa.

É stato ritrovato nel 1980 nell’area geopaleontologica di Pietraroja ed è stato giornalisticamente soprannominato “Ciro”.

Funzione. È il dinosauro più piccolo ritrovato finora. ma la cui importanza scientifica è enorme in quanto il fossile è quasi del tutto integro e conserva ancora alcune parti molli, tra cui i muscoli e intestino in cui sono state individuate tracce del suo ultimo pasto. Questo straordinario evento ha accresciuto la conoscenza di queste creature nonché delle loro abitudini alimentari.

| ORARIO | PREZZO |

Lunedì – Sabato:

| Ingresso gratuito. |

Domenica:

|

9. Ponte Pagliuca

Origine del nome. Il Ponte Pagliuca, inaugurato il 21 marzo 2019, è così chiamato in onore del cantante lirico Silvano Pagliuca al quale è dedicato.

Struttura. Costruito sul fiume Sabato, non presenta elementi d’appoggio nell’alveo del fiume per non modificare le caratteristiche idrauliche dello stesso. Quindi, l’impalcato viario è un unico elemento di scavalco del corso d’acqua sostenuto da funi aeree tese a partire da due antenne collegate a due “gambe” disposte a V rovescio. Le gambe sono state, poi, ancorate a terra nella parte di suolo disposto a filo con gli argini del corso d’acqua.

Il ponte è stato realizzato in acciaio Cor-Ten per la struttura; in acciaio per le funi e le passerelle; decking per la pavimentazione della passerella, costituito da tavoloni montati quasi accostati l’uno all’altro per far filtrare un po’ di luce sotto l’impalcato ed allontanare rapidamente l’acqua meteorica; resina colorata omologata per la pavimentazione della pista ciclabile. Il percorso ciclopedonale attraversa gran parte della città, in un circuito che collega la parte residenziale alta e il centro storico con la periferia.

Il Ponte Pagliuca si percorre liberamente sia a piedi, sia in bici sia in auto.

Lascia un commento